【IT情報】企業における生成AIの活用状況

~“なんとなく使う”から“戦略的に使う”へ~

2025年7月、総務省より「令和7年版 情報通信白書」が公表されました。今回はその中から、企業における生成AI活用の実態と、中小企業が今から考えるべき対応ポイントをお伝えします。

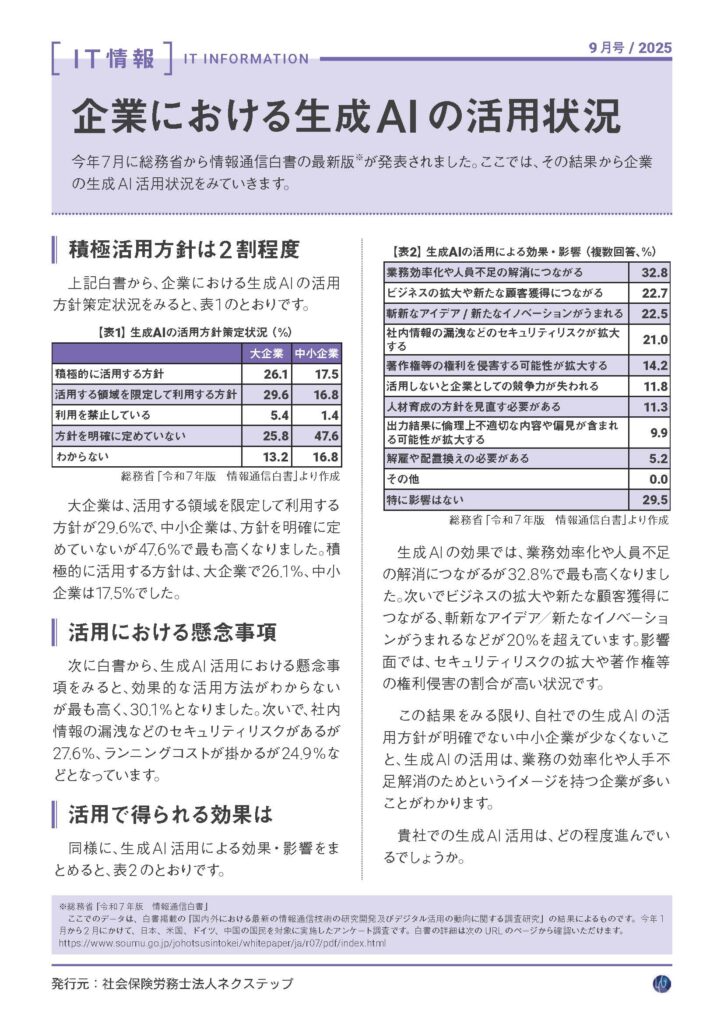

方針未定の中小企業が約5割

生成AIについて「方針を明確に定めていない」と回答した中小企業は47.6%にのぼり、「積極的に活用する」としたのは17.5%。一方、大企業ではこの数字が26.1%に達しており、戦略面での差が出始めています。

懸念事項トップは「使い方が分からない」

導入をためらう理由としては、「効果的な活用方法が分からない」(30.1%)が最多。次いで、「情報漏洩リスク」(27.6%)、「コスト負担」(24.9%)が続きます。リスクを正しく理解したうえで、段階的な導入が求められます。

期待されるのは“人手不足”と“業務効率”の解消

生成AI活用による効果としては、「業務効率化・人員不足の解消」(32.8%)が最も高く、次いで「新規顧客の獲得」(22.7%)や「イノベーションの創出」(22.5%)なども期待されています。

経営参謀社労士より、ワンポイントまとめ

①「うちはまだ早い」はもう通用しない時代。

実際には、資料作成・議事録作成・アイデア出しなど、日常業務への導入が始まっています。

②生成AIの導入は「コスト」ではなく「投資」。

業務効率、人材不足対策、企業の魅力向上につながる分野です。

③「就業規則」「社内ルール」の整備がカギ。

情報漏洩・著作権・生成物の取り扱いについて、社内規程を整える企業が増えています。

✅ ご相談はお早めに!

生成AI活用は、業種・規模に応じて“どこから始めるか”が異なります。

「気づけば周回遅れ…」とならぬよう、まずは方針策定とルール整備から始めてみませんか?

(出典:総務省「令和7年版 情報通信白書」)